电话:020-66888888

汉血王朝的舞台

作者:365bet网址 发布时间:2025-11-10 09:22

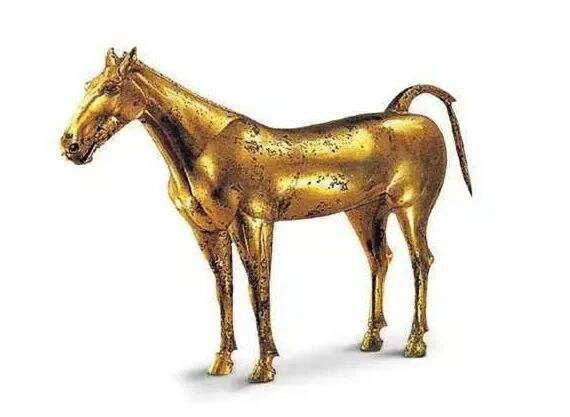

人们想起汉朝,就会想到长安的浩瀚、洛阳的繁华、塞边长风的狩猎、西域的金铁马、诗词歌赋中传颂的武功、玉门见证的武功、英雄人物。有皇帝,也有不忠的骑士。这些不可思议的明星的印象构成了伟人世界的想象。但如果你从漫长的四百年中抽出一点时间,你就能看到想象中那个雄伟而宽广的人。你将看到汉代从未见过的景象。你会看到那些终日劳作的普通人是如何忽视自己的丈夫,在饥荒的岁月里只剩下刀剑的;你可以看到辛勤的劳动者们把他们的指纹压在精美的图画砖上,成千上万的砖石建成了故宫。国王的陵墓,最后却不得不被包裹在埋葬的土地里;你可以看到老战士们在寒冷的夜晚在家中为妻儿写下深切的悼念信,但寄信的地方已经布满了松柏坟墓。无数的瞬间,无尽的人,走过大汉四百年,生死存亡,占据史书圣旨法典的空白,总是留下每一个男人女人的洗涤与呻吟。我们这些生在后世的人,回望过去,就像汉代所说:“传闻未闻者闻之,如梦如幻,连一角也可见”。 “刹那知古今,刹那抚世间”——四百年间,只有十三刹那。岁月被许多瞬间搅动,就像黄沙铺满了许多脚印。当你站在这西北沙漠的黄沙上时,你可能不会想到,两千多年前,有一群人乐从这里出发,一路向西,迎接来自西域的贵客。而所谓的贵宾,就是两匹马。 “元平十一月十一日,传旨甘迎天马到敦煌郡,为驱使者,带了一名奴隶。敦煌玄泉止驿遗址出土的这张纸条,记载了公元前74年12月28日,汉朝使者从玄泉止前往敦煌郡租接受天马的历史。天马,这个名字总能唤起人们奇妙而强大的想象。”如今,就像汉武帝在《天马歌》中所唱的那样:太乙在天马下沾染红汗,赭石中流淌着气泡,他们曾一起走过千里,如今与龙为友,意气风发,飞马飞马,从遥远的西方飞来,这是最美妙和遥远的行为。令皇帝着迷的,就来自大宛。据《史记》记载,大宛因位于汉朝之西,距汉朝万里之遥。当年,张骞出使西域归来,历经重重危险后,这才给汉武帝画了大元宝马。来自遥远异国的声音在长安雄伟的殿堂中呼喊,刺痛了宫中皇帝的心弦。他知道那是一个遥远的地方,只有交出他紧紧掌握的皇权才能到达,但他可以让成千上万的臣民离开家园,走向坟墓,以满足他内心的欲望。起初,有百余人的代表团,牵着一匹用黄金打造的金马来到千里之外的大湾,以重礼祝福天马。遭到拒绝后,数千人的大军向海外进军。在漫长的西行途中,他试图利用原力夺取皇帝梦寐以求的神马。终于,时隔三年,表弟李广利率领的胡克布终于凯旋而归。张骞笔下的天马终于活生生地出现在帝都长安的街头,出现在皇帝贪婪而兴奋的眼前。鎏金铜马,茂陵博物馆收藏。停不下来的汉皇歌声和殿内百官百官的雷鸣荷包,交出了整座以长乐未央命名的宫殿。雄伟的宫墙成功挡住了外面的哭声和哀悼声。哭的是老父母,哭的是妻子。是儿子为父亲哭泣,是亲友为兄弟哭泣,是战士为战友哭泣。出去拿飞马座的三万骑兵和六万步兵只有回到玉门关后,一万多人就离开了。离开海关的 30,000 匹马中,只剩下 1,000 多匹。在玉门关,敦煌吊泉站的黄沙可以见证这悲壮的胜利,也可以听到哭声和哀悼。他们将看到将军的腐败和军官的压迫是如何徒劳地导致他们的死亡的。但这黄沙却无法飞到千里之外的长安,因为俘虏了天马宝骏的汉武帝下令:“天子征服千里,不记过错”。当然,无论是当时还是现在,都有不少人以天马的名义捍卫西征。他们会说汉武帝追求的是深远的战略,天马只是一个名字。他真正想要的,是通过远征来增加汉朝的威望,从匈奴手中夺取西域的控制权,打开西域的疆域。振兴西部地区,促进文化交流。中国的辩证法总是想方设法扭转是非善恶,所谓的远见卓识就是其中之一。之所以有异象,是因为这种异象离真相太远,所以它总能战胜那些只看到真相的转瞬即逝的人们。但对于两千多年前在悬泉喂马的士兵来说,他们看到的只是眼前的现实。或许,公元前74年12月28日,跟随使者前往敦煌迎接西域飞马战士归来的将士们在驿站时,他会向同僚们讲述天马的英姿。也许天马也曾住在这家酒店,与驿站里准备奔跑、劳作的马匹一起站在驿道上。他们擦肩而过,然后走向不同的命运。天马想去的地方是长安,而一马却无法到达。但历史总是有其独特的意志。未来一代ns总是充满想象力,对飞马座的英雄模样产生争议。但历史却在宣泉治驿站的这些普通马身上留下了他们的足迹。在悬泉志遗址所开的《川马书》中,我们看到了昔日马的形象:“一川马,騧,骑,左手,牙八岁,高五尺九寸半,号黄爵。”我们可以看到,那是千年前的那片黄沙,有一匹马,名叫黄爵。其图中留有爵马台。这是一匹黑黄相间的马,有一张八岁的嘴。其左侧为戏马烙印,高1.37米。这最后一点说明,尽管天马进入玉门关已过去了三十年,但天马高大雄伟的血统尚未融入到这些马的普通躯体中。 陶马,陕西历史博物馆收藏。但他们留下了自己的印记,哪怕只是片刻。内容文章来自新京报·书评周刊11月7日特刊《伟人三十个瞬间》B04-05页。 B01《主题》汉代三十个瞬间 B02-B03《主题》西汉七个瞬间 B04-B05《主题》东汉六个瞬间 B06-B07《主题》乐观但不沉默,悲观不浅 B08《中国学术文摘》法律方法论与理论理论|陈旭斌荣获荣誉称号。汉武帝五年(前202年)二月甲午日,刘邦接受诸侯王、大臣的尊号,在泗水北岸即位。共有300多人参加了仪式,其中包括王子、国王和军事荣誉。这一天,中国第二个皇朝“汉”正式诞生。遗憾的是,史料中并没有留下关于即位大典的具体细节。幸运的是,《汉书》中有关刘邦称帝的文字至今仍保留。文章由以楚王韩信为首的诸侯王为首。内容不超过一百字,简洁明了。其中阐述了刘邦可以被称为“皇帝”的两个原因。首先,刘邦在诸侯王中“功”最多。这个“功”是指秦、项羽的灭亡,即“灭秦灭海”、“行汉中功,惩不义之事”。第二,刘邦有最强的“德”。这个“德”指的是诸侯的复辟和贤臣的赏赐,即“危定民安,续救亡将”,“贤臣受诸田粮民”。基于此,大家认为“王”不足以将刘邦与其他诸侯王区别开来,鼓励他使用“皇帝”的称号。山东临子山王庄村西汉村落出土了马俑。西汉初期,军事权力集团控制着大量的兵马,足以实现对皇权的制衡。众所周知,“皇”字出自赵政。据《史记·秦始皇列传》记载,赵政灭了东方六国后,命大臣们商议另外一个爵位,以与他的丰功伟绩相匹配。王琬、冯劫、李斯等秦大臣都恭维赵政超越了连古皇帝。不仅“王”不再有资格,“皇帝”也是对陛下的侮辱。不过,“皇帝”几乎没什么用处,应该是最高贵的“皇帝”。赵政对“太皇”不满意,所以无意中称自己为“太皇”。皇帝伟大,所谓E皇帝指的是最伟大的皇帝。相比之下,刘邦的“皇帝”就逊色了——虽然在功绩层面上有比较,但赵政的比较对象是传说中的古代五帝,而刘邦的比较对象只是同时期共同征伐天下的诸侯王。赵政的比较结论是,千古我独,至高无上;刘邦的比较结论是比其他诸侯王有更多的“功德”和“功德”。可见,赵政宣称皇帝是绝对的皇权,是为了执行自己的意志,而选举刘邦为皇帝,只是表现了相对的皇权。尤其重要的是,在韩信等诸侯王主导的推荐文件中,根本没有提到刘邦称帝是“天意”。耳熟能详的关于西汉建立的传说和故事后世如赤帝之子杀芒桑皇帝之子等,文中绝对没有内容。这是自然的,因为每个人都知道基础知识,没有人认为它比其他人更自然。而且,大汉帝国是在博文浴血奋战中取得的,绝非刘邦的个人财产。刘邦当了皇帝,其余的不是皇子就是太子,只是按照功绩和实力排名,分了胜利的蛋糕。这种立国逻辑简单粗暴,无需童话故事来展开。刘邦死后,吕后忧心忡忡,因为“诸将帝王皆成眷属,北为臣,心常鞅”,也是因为这种简单粗暴的逻辑。吕后死后,军阀发动政变,杀掉吕后。意味着这个逻辑严重不平衡。文帝二年(前178年)五月 文帝二年(前178年)五月,从朝廷到地方郡县的各级官员,集体接到长安的命令。令曰:“古之治天下,朝中有善行之兆,有谗树,故有识治之道者前来劝约。有人认为是指天子与百姓约定(诺言)而后违背诺言(矛盾)的情况,百姓用巫术咒骂皇帝。也有观点认为,民间结成帮派(相悦界),用巫术咒骂皇帝。”巫术,后来相互攻击和报告(香河)但是,争论并不影响对一般精神的理解:Em是明确的:古人统治世界时,他们建立了b。扬善之志,诽谤之树,鼓励向法庭提出建议和批评政府。但本朝的法律设立了诽谤诽谤罪,使朝臣无法说出真相,使皇帝无法听到真实的意见,所以必须废除。用巫术咒骂皇帝、用言语画朝政、说恶语的人,过去都被定为谋逆或诽谤罪,自下令之日起,就不能再受压制了。 《从刘邦到王莽》作者:陈旭斌版本:广东人民出版社在2025年3月发布了这样的命令。目的不仅是为了减少文学批评,也是为了打击当时盛行的报道风气。商鞅变法以来,利用公权力强迫下面的人互相监督、举报。报告已成为传统政治中一种非常优雅的治理形式。死后商鞅的这种方法,被秦国忠实地继承下来。根据未开封的绥湖地秦简中的《秦典》,不仅是邻居,连同床的夫妻都有告知和报告的义务。例如,如果丈夫犯了盗窃罪,妻子知道后分享了偷来的财物,他就必须以同样的罪行受到惩罚。只有丈夫犯罪,妻子在犯罪发生前主动报案,才能保证嫁妆不被没收。西汉建立后,萧氏也继承了这套管理方法。萧以“三章盟约”不足以防止奸人为由,“立秦法……着撰法九章”,其中就有鼓励举报的内容。可以说,直到文帝统治初期,汉帝国仍然利用告密者来统治国家。一项法令是为铲除诽谤和虚假,连巫术咒骂皇帝的罪名都不能追究了。显然,举报人的数量可以大幅减少。随之而来的另一项新政策是“给予人们无罪推定”,这大致相当于今天人们所说的给予被告的无罪推定。法官的司法原则这也是从制度角度减少举报的一个好办法。举报人和审查他人思想言论的惯用手段无非就是追谣、剖析、翻旧账。如果疑罪从无属于举报人,强迫被举报人自证清白,举报的成功率自然会很高,举报之风必然会发展。相反,如果疑点利益属于被举报的人,举报成功率自然就断崖式下降。当举报人不能再成功举报并从政府那里获取利益时,他们就会失去视力,转向邪恶。人山人海,从圣人变成愚人,成为不懂事的普通人。这些新政策让汉帝国在文帝统治时期有限度地远离了情报社会,史称“批评文化改革”。老百姓暂时获得了20到30年相对宽松的生活环境。元火二年(公元前127年)夏天,汉帝国地方郡县的中产家庭陷入困境,经历了毁灭性的灾难。一日,燕公之父向汉武帝刘彻出一计:“茂陵初建,天下英雄、桀入室,天下大乱。勒可以采取行动,避免将国内资本与其他国家的工人和狡猾的人结合起来。随后,刘彻下令“迁郡中功臣及三百万余人至茂陵”。当地县城的当红英雄和身家三百万以上的豪门,被朝廷集体搜查,被迫迁往正在建设中的避难所。西汉时期,这种做法有一个专门的术语,叫“移墓”。刘彻在位期间,黄老的绝望想法成为了过去,朝廷转向追求对人民更严格的控制,追求更大的效率。所有能够影响这一愿望的有组织的力量都被列入了叛乱名单中。在长安市中心,淮南王刘安因“隐客”被列入叛乱主案;魏齐侯窦婴、武安侯天府也因“友客,皇帝常游走”而惨败。在地方郡县,迁坟的制度方法主要依靠清除那些有资产、有声望、有组织能力的人。除了元火二年的这个时候,刘彻还开始迁坟到太始元年(公元前96年),间隔只有三十年。这可能是因为刘彻意识到三十年的时间足够人们培养一批新的有组织能力的人,所以汉宫车马行进图,1914年。 刘彻死后,通过迁坟等制度手段留人的政策仍在继续,如本始元年(公元前73年),宣帝“征集县州百余官民移居平陵”,元康元年(65年)。 BC),他“移动了素数直到元帝即位后,永光四年(公元前40年)才下旨废除迁陵政策,承认这种暴政违反了“迁地迁都”和“血肉相连”的基本人性,百姓“抛弃了陵墓”是不人道的。他们的祖先的坟墓,失去工作和财产,并分离他们的亲戚-儿子。 ” 成帝统治期间,迁陵虽有短暂延续,但好在只持续了三年。班固后来在《汉书》中说,西汉哀帝、平帝时期,“郡国皆有英雄。”郡县英雄的再现,与迁陵规则的废除密切相关。元朝五年(前44年)冬,御史龚羽向元帝奏请,建议朝廷增加对三岁至七岁儿童征收的“口钱”。龚宇说:“古时,人死了,赋税都是按口交的钱来计算的。武帝征伐蛮夷,给了钱,所以百姓非常贫困。就像孩子出生一样,常常被杀掉,这是很悲哀的。算作二十岁。”龚宇生于元火五年(公元前124年),到元五年正好是八十岁。当年六月,被元帝晋升为御史大夫。他仅任职半年,直至12月去世。也许是觉得自己的生命已经结束了,受过儒家经典教育的龚宇,希望为汉帝国的人民做更多的事情,所以他“数算自己的得失,写下了数十篇博文”。其中最重要的请愿就是推迟对儿童征票。它出现在西汉的具体时间已经不太确定。汉人要钱非常困难,口头上的钱是一个沉重的负担。为了满足自己频繁征伐的欲望,刘彻制定了一项要求儿童在三岁的时候就口头上的政策,这更加残酷。老百姓买不起钱,也无法阻止政府。为了生存,他们别无选择,只有这样。龚宇在刘彻时代生活了三十七年,亲眼目睹了天下分户的悲剧,“人子三岁就输出钱财”的暴政,已经逼迫人们“往往在孩子出生后就杀掉”,这是他的亲身经历,也有这样的暗示:“如果平民的孩子是……”。这种暴政并没有随着刘彻的死而消失,而是一直延续到了元朝。因此,龚宇向元帝建议,希望朝廷将收口钱的年龄标准从三岁提高到七岁。元帝同意了龚宇的建议。但是,仅仅将收口钱的年龄从三岁提高到七岁,只是一个微小的改善,并不足以彻底扭转无名儿童的命运。西汉中后期,因人头税过重而频繁杀害子女或养育子女的记载仍然屡见不鲜,但龚宇的请愿书仍然具有不可回避的价值,如果没有这封信,或者如果这封信没有被《汉书》保存下来,那些被父母杀害的无名孩子一出生就会消失在历史的深处,不会给后人留下什么。成员是帝王将相的才干和谋略。 “虽远,可刑”建昭三年(公元前36年)冬,长安城陷入了前所未有的诡异局面。有些人非常兴奋,有些人则很担心。情感对抗的起因是匈奴首领郅支单于被送到京城,绞死在蛮人府门口。杀郅支单于的功臣是镇守西域的骑兵都尉甘延寿、副都尉陈汤。元朝时期,汉帝国西部边疆大体和平,但西域的风气却日渐衰落。匈奴郅支单于,嫁给康居王,是西域的亲戚。政治力量雄厚。陈汤随甘延寿出使西域时,想联合乌孙国的军队,智取郅支山那。h 奇袭战术。甘延寿同意了他的提议,但认为发动战争必须得到朝廷的批准。陈汤遂趁甘延寿患病之机,出兵逼迫甘人一同行动。此战,陈汤随汉将士和西域各国士兵,覆盖四万余人,摧毁了郅支单于的根据地,杀死了郅支单于等众多匈奴贵族,其中包括郅支单于。玉门关小房盘城遗址尽头的道路上,到处都挂满了汉字的旗帜。李夏恩获胜的消息传到长安后,朝廷陷入了激烈的争论,混乱和恐惧的两种对立情绪也随之蔓延。激动的人们认为,陈汤等人的所作所为,让汉帝国大意而骄傲,应该大肆赞扬和宣扬,所以“公然得罪强大的汉人,必受惩罚”。有关人士认为,有节制出兵的做法不会被鼓励,更不会得到赏赐。原因是,当重赏的榜样确立后,受托的人就会效仿以求名声。这些人往往是“为夷为平地”,无异于为国家带来灾难。宰相匡衡、御史李延寿等儒臣强烈反对绞死郅支。元帝罕见地采纳了这些意见,并做出了将山那当众悬首十天的决定,对陈汤等人的大功过过不予记录,可见有一些皇帝不愿意表现自己的权力。喜爱儒家思想,也不例外。但由于儒臣的坚持,对陈汤等人的赏赐减少了,一直推迟到景宁元年(公元前33年)夏天。甘延寿被封为烈侯,陈汤被封为关内侯。原计划是每个镇一千户,后来减少到每个镇三百户。此时,距离陈汤击败匈奴已经过去了两年多,元帝已经去世。直到临终前夕,元干刚皇帝才果断下旨,对陈汤等人实行赏赐,可见朝堂上的反对派确实很强大。匡衡等儒臣之所以在“远则杀之”的问题上与元帝反反复复两年,最主要的推动力就是对历史教训的深深恐惧。侵略性的军事行动。陈汤一心想立功封侯,匡衡则担心历史会卷土重来。这种担忧由来已久。宣帝年间,奉奉使出使大原。他派出汉军和各国士兵一万五千人出使西域,打败了落入匈奴手中的莎车国,并将莎车王的首级送至长安。宣帝有意向冯“增加爵位和土地的赏赐”,但时任少府萧望之极力反对。这个理由与匡衡等人反对陈汤赏赐的理由颇为吻合。在经历了全国户籍停止的悲剧之后,政府和民众对任何发动战争的企图都非常谨慎,即使这些冒险能够带来胜利。成帝元年(公元前32年)四月壬寅晨),长安城的百姓被一场巨大的风暴困在了家中。史书中记载这一天:“西北大风起,红黄云满地,黄土尘日夜沾地”。这些沙尘暴来自生态遭到破坏的黄土高原。刘彻时代,朝廷多次大规模强迫移民到黄土高原。比如,元火二年卫青攻克河南后,“征兵十万人移居朔方”;元寿三年,他将贫民转移到关西,实际上“朔方南新勤中”的人数就达到了70万多人。元鼎六年,上郡、朔方、西河、河西等县开田,“死者六十万人”被强行迁居。仅三次,就有150万人向黄河中上游迁徙。这是联合国可以想象,随着大量土地被火开垦,原有的森林和草地将被破坏。历史地理学家谭其骧先生在研究西汉中后期黄河水灾频发时,将主要原因指向了刘彻时代:“西汉时期,特别是武帝以后,黄河下游的决性移民问题日趋严重,恰逢这一地区(指黄河中上游)耕地迅速开发,人口迅速增加;河流问题加剧,导致沙尘暴频频光顾长安城,这些洪水和沙尘暴在成帝时期进入了高发期,并伴随着流行的基于天人感应思想的“灾害论”,几乎每一次洪水和每一次沙尘暴都会成为政治。法庭上的斗争。谁应该为这些自然灾害承担政治责任,成为各派学者争论的重要话题。因此,拥护皇权的学者们将建始元年四月壬寅日的大沙尘暴解释为阴气过度攻阳气,并指责王氏外戚权力大于皇帝。与王氏家族关系密切的学者将王氏的这句话翻译为上帝警告成帝没有继承人,并将责任推给了皇帝。自然灾害是真实存在的,但灾害理论却牵强、不合理。后者的畸形发展掩盖了灾难的真实历史原因,颠覆了对真实灾难的反思。当浩劫论愈演愈烈并达到极端时,有一场告别,汉哀帝承认汉帝国已疲惫不堪,改国号,下令自称“陈胜皇帝”。也给了王莽一个操纵不满情绪、为自己建立汉朝的绝佳机会。在连环画《王莽篡汉》中,其实王莽历史上是有礼貌、恭敬的,而不是像连环画那样粗鲁鲁莽的人。作者/编者:陈绪宾/校对:罗东、李阳/薛景宁、赵琳

人们想起汉朝,就会想到长安的浩瀚、洛阳的繁华、塞边长风的狩猎、西域的金铁马、诗词歌赋中传颂的武功、玉门见证的武功、英雄人物。有皇帝,也有不忠的骑士。这些不可思议的明星的印象构成了伟人世界的想象。但如果你从漫长的四百年中抽出一点时间,你就能看到想象中那个雄伟而宽广的人。你将看到汉代从未见过的景象。你会看到那些终日劳作的普通人是如何忽视自己的丈夫,在饥荒的岁月里只剩下刀剑的;你可以看到辛勤的劳动者们把他们的指纹压在精美的图画砖上,成千上万的砖石建成了故宫。国王的陵墓,最后却不得不被包裹在埋葬的土地里;你可以看到老战士们在寒冷的夜晚在家中为妻儿写下深切的悼念信,但寄信的地方已经布满了松柏坟墓。无数的瞬间,无尽的人,走过大汉四百年,生死存亡,占据史书圣旨法典的空白,总是留下每一个男人女人的洗涤与呻吟。我们这些生在后世的人,回望过去,就像汉代所说:“传闻未闻者闻之,如梦如幻,连一角也可见”。 “刹那知古今,刹那抚世间”——四百年间,只有十三刹那。岁月被许多瞬间搅动,就像黄沙铺满了许多脚印。当你站在这西北沙漠的黄沙上时,你可能不会想到,两千多年前,有一群人乐从这里出发,一路向西,迎接来自西域的贵客。而所谓的贵宾,就是两匹马。 “元平十一月十一日,传旨甘迎天马到敦煌郡,为驱使者,带了一名奴隶。敦煌玄泉止驿遗址出土的这张纸条,记载了公元前74年12月28日,汉朝使者从玄泉止前往敦煌郡租接受天马的历史。天马,这个名字总能唤起人们奇妙而强大的想象。”如今,就像汉武帝在《天马歌》中所唱的那样:太乙在天马下沾染红汗,赭石中流淌着气泡,他们曾一起走过千里,如今与龙为友,意气风发,飞马飞马,从遥远的西方飞来,这是最美妙和遥远的行为。令皇帝着迷的,就来自大宛。据《史记》记载,大宛因位于汉朝之西,距汉朝万里之遥。当年,张骞出使西域归来,历经重重危险后,这才给汉武帝画了大元宝马。来自遥远异国的声音在长安雄伟的殿堂中呼喊,刺痛了宫中皇帝的心弦。他知道那是一个遥远的地方,只有交出他紧紧掌握的皇权才能到达,但他可以让成千上万的臣民离开家园,走向坟墓,以满足他内心的欲望。起初,有百余人的代表团,牵着一匹用黄金打造的金马来到千里之外的大湾,以重礼祝福天马。遭到拒绝后,数千人的大军向海外进军。在漫长的西行途中,他试图利用原力夺取皇帝梦寐以求的神马。终于,时隔三年,表弟李广利率领的胡克布终于凯旋而归。张骞笔下的天马终于活生生地出现在帝都长安的街头,出现在皇帝贪婪而兴奋的眼前。鎏金铜马,茂陵博物馆收藏。停不下来的汉皇歌声和殿内百官百官的雷鸣荷包,交出了整座以长乐未央命名的宫殿。雄伟的宫墙成功挡住了外面的哭声和哀悼声。哭的是老父母,哭的是妻子。是儿子为父亲哭泣,是亲友为兄弟哭泣,是战士为战友哭泣。出去拿飞马座的三万骑兵和六万步兵只有回到玉门关后,一万多人就离开了。离开海关的 30,000 匹马中,只剩下 1,000 多匹。在玉门关,敦煌吊泉站的黄沙可以见证这悲壮的胜利,也可以听到哭声和哀悼。他们将看到将军的腐败和军官的压迫是如何徒劳地导致他们的死亡的。但这黄沙却无法飞到千里之外的长安,因为俘虏了天马宝骏的汉武帝下令:“天子征服千里,不记过错”。当然,无论是当时还是现在,都有不少人以天马的名义捍卫西征。他们会说汉武帝追求的是深远的战略,天马只是一个名字。他真正想要的,是通过远征来增加汉朝的威望,从匈奴手中夺取西域的控制权,打开西域的疆域。振兴西部地区,促进文化交流。中国的辩证法总是想方设法扭转是非善恶,所谓的远见卓识就是其中之一。之所以有异象,是因为这种异象离真相太远,所以它总能战胜那些只看到真相的转瞬即逝的人们。但对于两千多年前在悬泉喂马的士兵来说,他们看到的只是眼前的现实。或许,公元前74年12月28日,跟随使者前往敦煌迎接西域飞马战士归来的将士们在驿站时,他会向同僚们讲述天马的英姿。也许天马也曾住在这家酒店,与驿站里准备奔跑、劳作的马匹一起站在驿道上。他们擦肩而过,然后走向不同的命运。天马想去的地方是长安,而一马却无法到达。但历史总是有其独特的意志。未来一代ns总是充满想象力,对飞马座的英雄模样产生争议。但历史却在宣泉治驿站的这些普通马身上留下了他们的足迹。在悬泉志遗址所开的《川马书》中,我们看到了昔日马的形象:“一川马,騧,骑,左手,牙八岁,高五尺九寸半,号黄爵。”我们可以看到,那是千年前的那片黄沙,有一匹马,名叫黄爵。其图中留有爵马台。这是一匹黑黄相间的马,有一张八岁的嘴。其左侧为戏马烙印,高1.37米。这最后一点说明,尽管天马进入玉门关已过去了三十年,但天马高大雄伟的血统尚未融入到这些马的普通躯体中。 陶马,陕西历史博物馆收藏。但他们留下了自己的印记,哪怕只是片刻。内容文章来自新京报·书评周刊11月7日特刊《伟人三十个瞬间》B04-05页。 B01《主题》汉代三十个瞬间 B02-B03《主题》西汉七个瞬间 B04-B05《主题》东汉六个瞬间 B06-B07《主题》乐观但不沉默,悲观不浅 B08《中国学术文摘》法律方法论与理论理论|陈旭斌荣获荣誉称号。汉武帝五年(前202年)二月甲午日,刘邦接受诸侯王、大臣的尊号,在泗水北岸即位。共有300多人参加了仪式,其中包括王子、国王和军事荣誉。这一天,中国第二个皇朝“汉”正式诞生。遗憾的是,史料中并没有留下关于即位大典的具体细节。幸运的是,《汉书》中有关刘邦称帝的文字至今仍保留。文章由以楚王韩信为首的诸侯王为首。内容不超过一百字,简洁明了。其中阐述了刘邦可以被称为“皇帝”的两个原因。首先,刘邦在诸侯王中“功”最多。这个“功”是指秦、项羽的灭亡,即“灭秦灭海”、“行汉中功,惩不义之事”。第二,刘邦有最强的“德”。这个“德”指的是诸侯的复辟和贤臣的赏赐,即“危定民安,续救亡将”,“贤臣受诸田粮民”。基于此,大家认为“王”不足以将刘邦与其他诸侯王区别开来,鼓励他使用“皇帝”的称号。山东临子山王庄村西汉村落出土了马俑。西汉初期,军事权力集团控制着大量的兵马,足以实现对皇权的制衡。众所周知,“皇”字出自赵政。据《史记·秦始皇列传》记载,赵政灭了东方六国后,命大臣们商议另外一个爵位,以与他的丰功伟绩相匹配。王琬、冯劫、李斯等秦大臣都恭维赵政超越了连古皇帝。不仅“王”不再有资格,“皇帝”也是对陛下的侮辱。不过,“皇帝”几乎没什么用处,应该是最高贵的“皇帝”。赵政对“太皇”不满意,所以无意中称自己为“太皇”。皇帝伟大,所谓E皇帝指的是最伟大的皇帝。相比之下,刘邦的“皇帝”就逊色了——虽然在功绩层面上有比较,但赵政的比较对象是传说中的古代五帝,而刘邦的比较对象只是同时期共同征伐天下的诸侯王。赵政的比较结论是,千古我独,至高无上;刘邦的比较结论是比其他诸侯王有更多的“功德”和“功德”。可见,赵政宣称皇帝是绝对的皇权,是为了执行自己的意志,而选举刘邦为皇帝,只是表现了相对的皇权。尤其重要的是,在韩信等诸侯王主导的推荐文件中,根本没有提到刘邦称帝是“天意”。耳熟能详的关于西汉建立的传说和故事后世如赤帝之子杀芒桑皇帝之子等,文中绝对没有内容。这是自然的,因为每个人都知道基础知识,没有人认为它比其他人更自然。而且,大汉帝国是在博文浴血奋战中取得的,绝非刘邦的个人财产。刘邦当了皇帝,其余的不是皇子就是太子,只是按照功绩和实力排名,分了胜利的蛋糕。这种立国逻辑简单粗暴,无需童话故事来展开。刘邦死后,吕后忧心忡忡,因为“诸将帝王皆成眷属,北为臣,心常鞅”,也是因为这种简单粗暴的逻辑。吕后死后,军阀发动政变,杀掉吕后。意味着这个逻辑严重不平衡。文帝二年(前178年)五月 文帝二年(前178年)五月,从朝廷到地方郡县的各级官员,集体接到长安的命令。令曰:“古之治天下,朝中有善行之兆,有谗树,故有识治之道者前来劝约。有人认为是指天子与百姓约定(诺言)而后违背诺言(矛盾)的情况,百姓用巫术咒骂皇帝。也有观点认为,民间结成帮派(相悦界),用巫术咒骂皇帝。”巫术,后来相互攻击和报告(香河)但是,争论并不影响对一般精神的理解:Em是明确的:古人统治世界时,他们建立了b。扬善之志,诽谤之树,鼓励向法庭提出建议和批评政府。但本朝的法律设立了诽谤诽谤罪,使朝臣无法说出真相,使皇帝无法听到真实的意见,所以必须废除。用巫术咒骂皇帝、用言语画朝政、说恶语的人,过去都被定为谋逆或诽谤罪,自下令之日起,就不能再受压制了。 《从刘邦到王莽》作者:陈旭斌版本:广东人民出版社在2025年3月发布了这样的命令。目的不仅是为了减少文学批评,也是为了打击当时盛行的报道风气。商鞅变法以来,利用公权力强迫下面的人互相监督、举报。报告已成为传统政治中一种非常优雅的治理形式。死后商鞅的这种方法,被秦国忠实地继承下来。根据未开封的绥湖地秦简中的《秦典》,不仅是邻居,连同床的夫妻都有告知和报告的义务。例如,如果丈夫犯了盗窃罪,妻子知道后分享了偷来的财物,他就必须以同样的罪行受到惩罚。只有丈夫犯罪,妻子在犯罪发生前主动报案,才能保证嫁妆不被没收。西汉建立后,萧氏也继承了这套管理方法。萧以“三章盟约”不足以防止奸人为由,“立秦法……着撰法九章”,其中就有鼓励举报的内容。可以说,直到文帝统治初期,汉帝国仍然利用告密者来统治国家。一项法令是为铲除诽谤和虚假,连巫术咒骂皇帝的罪名都不能追究了。显然,举报人的数量可以大幅减少。随之而来的另一项新政策是“给予人们无罪推定”,这大致相当于今天人们所说的给予被告的无罪推定。法官的司法原则这也是从制度角度减少举报的一个好办法。举报人和审查他人思想言论的惯用手段无非就是追谣、剖析、翻旧账。如果疑罪从无属于举报人,强迫被举报人自证清白,举报的成功率自然会很高,举报之风必然会发展。相反,如果疑点利益属于被举报的人,举报成功率自然就断崖式下降。当举报人不能再成功举报并从政府那里获取利益时,他们就会失去视力,转向邪恶。人山人海,从圣人变成愚人,成为不懂事的普通人。这些新政策让汉帝国在文帝统治时期有限度地远离了情报社会,史称“批评文化改革”。老百姓暂时获得了20到30年相对宽松的生活环境。元火二年(公元前127年)夏天,汉帝国地方郡县的中产家庭陷入困境,经历了毁灭性的灾难。一日,燕公之父向汉武帝刘彻出一计:“茂陵初建,天下英雄、桀入室,天下大乱。勒可以采取行动,避免将国内资本与其他国家的工人和狡猾的人结合起来。随后,刘彻下令“迁郡中功臣及三百万余人至茂陵”。当地县城的当红英雄和身家三百万以上的豪门,被朝廷集体搜查,被迫迁往正在建设中的避难所。西汉时期,这种做法有一个专门的术语,叫“移墓”。刘彻在位期间,黄老的绝望想法成为了过去,朝廷转向追求对人民更严格的控制,追求更大的效率。所有能够影响这一愿望的有组织的力量都被列入了叛乱名单中。在长安市中心,淮南王刘安因“隐客”被列入叛乱主案;魏齐侯窦婴、武安侯天府也因“友客,皇帝常游走”而惨败。在地方郡县,迁坟的制度方法主要依靠清除那些有资产、有声望、有组织能力的人。除了元火二年的这个时候,刘彻还开始迁坟到太始元年(公元前96年),间隔只有三十年。这可能是因为刘彻意识到三十年的时间足够人们培养一批新的有组织能力的人,所以汉宫车马行进图,1914年。 刘彻死后,通过迁坟等制度手段留人的政策仍在继续,如本始元年(公元前73年),宣帝“征集县州百余官民移居平陵”,元康元年(65年)。 BC),他“移动了素数直到元帝即位后,永光四年(公元前40年)才下旨废除迁陵政策,承认这种暴政违反了“迁地迁都”和“血肉相连”的基本人性,百姓“抛弃了陵墓”是不人道的。他们的祖先的坟墓,失去工作和财产,并分离他们的亲戚-儿子。 ” 成帝统治期间,迁陵虽有短暂延续,但好在只持续了三年。班固后来在《汉书》中说,西汉哀帝、平帝时期,“郡国皆有英雄。”郡县英雄的再现,与迁陵规则的废除密切相关。元朝五年(前44年)冬,御史龚羽向元帝奏请,建议朝廷增加对三岁至七岁儿童征收的“口钱”。龚宇说:“古时,人死了,赋税都是按口交的钱来计算的。武帝征伐蛮夷,给了钱,所以百姓非常贫困。就像孩子出生一样,常常被杀掉,这是很悲哀的。算作二十岁。”龚宇生于元火五年(公元前124年),到元五年正好是八十岁。当年六月,被元帝晋升为御史大夫。他仅任职半年,直至12月去世。也许是觉得自己的生命已经结束了,受过儒家经典教育的龚宇,希望为汉帝国的人民做更多的事情,所以他“数算自己的得失,写下了数十篇博文”。其中最重要的请愿就是推迟对儿童征票。它出现在西汉的具体时间已经不太确定。汉人要钱非常困难,口头上的钱是一个沉重的负担。为了满足自己频繁征伐的欲望,刘彻制定了一项要求儿童在三岁的时候就口头上的政策,这更加残酷。老百姓买不起钱,也无法阻止政府。为了生存,他们别无选择,只有这样。龚宇在刘彻时代生活了三十七年,亲眼目睹了天下分户的悲剧,“人子三岁就输出钱财”的暴政,已经逼迫人们“往往在孩子出生后就杀掉”,这是他的亲身经历,也有这样的暗示:“如果平民的孩子是……”。这种暴政并没有随着刘彻的死而消失,而是一直延续到了元朝。因此,龚宇向元帝建议,希望朝廷将收口钱的年龄标准从三岁提高到七岁。元帝同意了龚宇的建议。但是,仅仅将收口钱的年龄从三岁提高到七岁,只是一个微小的改善,并不足以彻底扭转无名儿童的命运。西汉中后期,因人头税过重而频繁杀害子女或养育子女的记载仍然屡见不鲜,但龚宇的请愿书仍然具有不可回避的价值,如果没有这封信,或者如果这封信没有被《汉书》保存下来,那些被父母杀害的无名孩子一出生就会消失在历史的深处,不会给后人留下什么。成员是帝王将相的才干和谋略。 “虽远,可刑”建昭三年(公元前36年)冬,长安城陷入了前所未有的诡异局面。有些人非常兴奋,有些人则很担心。情感对抗的起因是匈奴首领郅支单于被送到京城,绞死在蛮人府门口。杀郅支单于的功臣是镇守西域的骑兵都尉甘延寿、副都尉陈汤。元朝时期,汉帝国西部边疆大体和平,但西域的风气却日渐衰落。匈奴郅支单于,嫁给康居王,是西域的亲戚。政治力量雄厚。陈汤随甘延寿出使西域时,想联合乌孙国的军队,智取郅支山那。h 奇袭战术。甘延寿同意了他的提议,但认为发动战争必须得到朝廷的批准。陈汤遂趁甘延寿患病之机,出兵逼迫甘人一同行动。此战,陈汤随汉将士和西域各国士兵,覆盖四万余人,摧毁了郅支单于的根据地,杀死了郅支单于等众多匈奴贵族,其中包括郅支单于。玉门关小房盘城遗址尽头的道路上,到处都挂满了汉字的旗帜。李夏恩获胜的消息传到长安后,朝廷陷入了激烈的争论,混乱和恐惧的两种对立情绪也随之蔓延。激动的人们认为,陈汤等人的所作所为,让汉帝国大意而骄傲,应该大肆赞扬和宣扬,所以“公然得罪强大的汉人,必受惩罚”。有关人士认为,有节制出兵的做法不会被鼓励,更不会得到赏赐。原因是,当重赏的榜样确立后,受托的人就会效仿以求名声。这些人往往是“为夷为平地”,无异于为国家带来灾难。宰相匡衡、御史李延寿等儒臣强烈反对绞死郅支。元帝罕见地采纳了这些意见,并做出了将山那当众悬首十天的决定,对陈汤等人的大功过过不予记录,可见有一些皇帝不愿意表现自己的权力。喜爱儒家思想,也不例外。但由于儒臣的坚持,对陈汤等人的赏赐减少了,一直推迟到景宁元年(公元前33年)夏天。甘延寿被封为烈侯,陈汤被封为关内侯。原计划是每个镇一千户,后来减少到每个镇三百户。此时,距离陈汤击败匈奴已经过去了两年多,元帝已经去世。直到临终前夕,元干刚皇帝才果断下旨,对陈汤等人实行赏赐,可见朝堂上的反对派确实很强大。匡衡等儒臣之所以在“远则杀之”的问题上与元帝反反复复两年,最主要的推动力就是对历史教训的深深恐惧。侵略性的军事行动。陈汤一心想立功封侯,匡衡则担心历史会卷土重来。这种担忧由来已久。宣帝年间,奉奉使出使大原。他派出汉军和各国士兵一万五千人出使西域,打败了落入匈奴手中的莎车国,并将莎车王的首级送至长安。宣帝有意向冯“增加爵位和土地的赏赐”,但时任少府萧望之极力反对。这个理由与匡衡等人反对陈汤赏赐的理由颇为吻合。在经历了全国户籍停止的悲剧之后,政府和民众对任何发动战争的企图都非常谨慎,即使这些冒险能够带来胜利。成帝元年(公元前32年)四月壬寅晨),长安城的百姓被一场巨大的风暴困在了家中。史书中记载这一天:“西北大风起,红黄云满地,黄土尘日夜沾地”。这些沙尘暴来自生态遭到破坏的黄土高原。刘彻时代,朝廷多次大规模强迫移民到黄土高原。比如,元火二年卫青攻克河南后,“征兵十万人移居朔方”;元寿三年,他将贫民转移到关西,实际上“朔方南新勤中”的人数就达到了70万多人。元鼎六年,上郡、朔方、西河、河西等县开田,“死者六十万人”被强行迁居。仅三次,就有150万人向黄河中上游迁徙。这是联合国可以想象,随着大量土地被火开垦,原有的森林和草地将被破坏。历史地理学家谭其骧先生在研究西汉中后期黄河水灾频发时,将主要原因指向了刘彻时代:“西汉时期,特别是武帝以后,黄河下游的决性移民问题日趋严重,恰逢这一地区(指黄河中上游)耕地迅速开发,人口迅速增加;河流问题加剧,导致沙尘暴频频光顾长安城,这些洪水和沙尘暴在成帝时期进入了高发期,并伴随着流行的基于天人感应思想的“灾害论”,几乎每一次洪水和每一次沙尘暴都会成为政治。法庭上的斗争。谁应该为这些自然灾害承担政治责任,成为各派学者争论的重要话题。因此,拥护皇权的学者们将建始元年四月壬寅日的大沙尘暴解释为阴气过度攻阳气,并指责王氏外戚权力大于皇帝。与王氏家族关系密切的学者将王氏的这句话翻译为上帝警告成帝没有继承人,并将责任推给了皇帝。自然灾害是真实存在的,但灾害理论却牵强、不合理。后者的畸形发展掩盖了灾难的真实历史原因,颠覆了对真实灾难的反思。当浩劫论愈演愈烈并达到极端时,有一场告别,汉哀帝承认汉帝国已疲惫不堪,改国号,下令自称“陈胜皇帝”。也给了王莽一个操纵不满情绪、为自己建立汉朝的绝佳机会。在连环画《王莽篡汉》中,其实王莽历史上是有礼貌、恭敬的,而不是像连环画那样粗鲁鲁莽的人。作者/编者:陈绪宾/校对:罗东、李阳/薛景宁、赵琳 下一篇:没有了